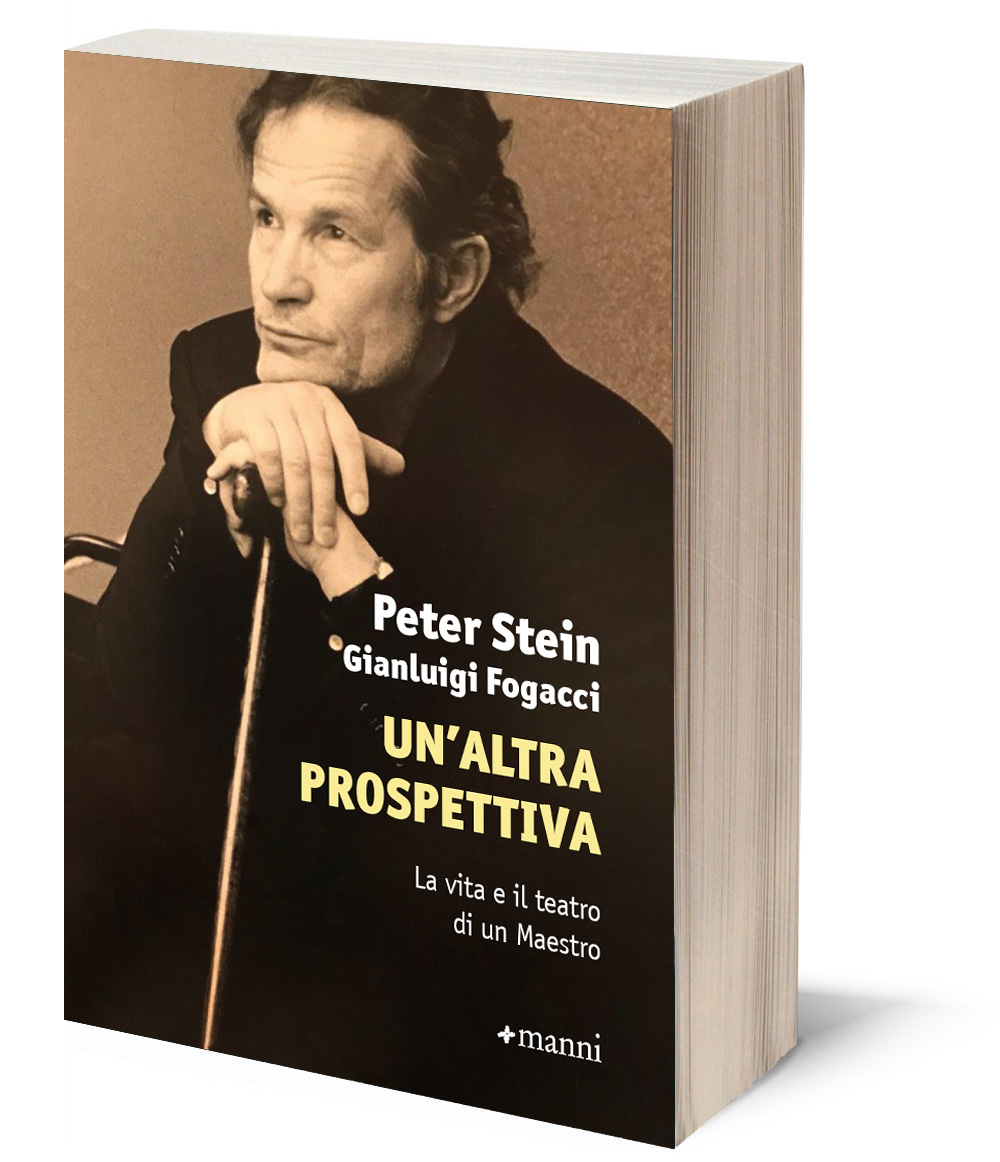

In occasione dell’uscita del libro intervista Un’altra prospettiva – La vita e il teatro di un Maestro (Manni Editori, 2021), gli approfondimenti con l’autore e il grande regista teatrale tedesco

Dove teatro e musica incrociano le declinazioni della prosa, del melodramma o della coreutica, si snoda il vasto network solcato e ritessuto da un regista che ha fatto la storia del teatro del ‘900: Peter Stein (1937), fondatore nel 1970 del collettivo teatrale della Schaubühne am Halleschen di Berlino Ovest.

Infilato il cappello da cronista, l’attore Gianluigi Fogacci raccoglie il racconto d’un “secolo breve” che più lungo non potrebbe sembrare. Il dialogo apre davvero un’altra prospettiva sugli incontri, l’arte maieutica, la storia delle grandi produzioni con le quali Stein ha costellato la scena europea e mondiale. Senza filtri e con voce autentica, ripercorre i rapporti con i protagonisti, il potere, gli eroi della grande musica. Da leggere d’un fiato. Incontriamo l’autore ed il regista.

Con Gianluigi Fogacci

Hai lavorato con Stein in quattro spettacoli, preziose occasioni per approfondirne la poetica e conoscere l’uomo. Quando e come nasce l’idea di questo libro intervista?

Ha preso corpo pian piano e con una certa naturalezza, non saprei dire quando. Al di là delle collaborazioni, il nostro rapporto d’amicizia è fatto di periodi passati insieme nella sua tenuta di S. Pancrazio. Peter, se stimolato, è un grande raccontatore e un gran conversatore. Le discussioni sull’arte, la storia, la politica sono sempre stati momenti bellissimi per me. Così si è fatta strada l’idea di condividere con il maggior numero di persone possibile questo privilegio.

Le tue domande ritmano un ampio contrappunto dialogico nel flusso di memoria di Stein, dipanato con l’intensità e il rigore che lo contraddistinguono. Hai avuto difficoltà nel raccogliere questi racconti?

È stato soprattutto un gran divertimento, così diverso dal mio lavoro d’attore. Mettere in ordine le parole, ascoltare più volte le registrazioni, è stato quasi un atto meditativo a confronto della frenesia a volte inevitabile per avere una prestazione attoriale o registica accettabile. Certo una volta trascritte sono inorridito rileggendo quel che avevo scritto. Ma è normale, per cui con molta calma è cominciata la fase delle correzioni, finita solo pochi giorni prima della pubblicazione. E se ci sarà una ristampa ho già pronte altre correzioni.

Il titolo nasce da una frase di Stein: “la presunta creatività rimarrà sempre un esercizio autoreferenziale (…) Io voglio che il teatro mi regali un’altra prospettiva, per comprendere meglio il presente e non per subirlo e basta”. Perché questa scelta?

Mi sembra una scelta azzeccata, alla quale ha contribuito Agnese Manni (editrice, ndr.), che si è occupata personalmente dell’editing. Quando si hanno gli strumenti per decifrare l’arte in tutta la sua complessità credo davvero che ti si aprano molte prospettive, altre prospettive. Credo sia il cuore del libro, il modo d’intendere e di vivere l’arte che Peter ci racconta.

Cosa pensi della posizione di Stein quando afferma di non essere un “artista”?

Non sono completamente d’accordo con lui. È vero che lui si basa su una creazione artistica di 50, 150, 0 2500 anni fa, come nel caso dell’Orestea, quindi il primo impulso non è farina del suo sacco. Ma è anche vero che col suo lavoro, la sua sapienza, il suo atteggiamento filologico e rispettosissimo del testo, dà comunque vita a una lettera morta e certe sue intuizioni, anche a livello visivo su alcune opere, sono memorabili e hanno fatto scuola per le successive generazioni di teatranti.

Qual è il punto d’incontro fra teatro di prosa e teatro musicale, e qual è stata a tuo avviso la cifra di Stein nell’interpretarlo?

I punti d’incontro sono tantissimi, soprattutto per noi italiani. Sono due storie da sempre intrecciate con momenti altissimi ed altri meno felici. Per quanto riguarda Stein credo che il suo intento sia stato quello di portare, o riportare, nelle sue messe in scena di opere liriche, la teatralità, rispettando non solo il libretto – cioè il testo drammatico – ma anche la partitura, che è l’elemento principale. Ha dovuto lottare non poco per convincere direttori musicali e cantanti, soprattutto le cosiddette star, che il movimento, le dinamiche sceniche, l’indagine psicologica sui personaggi, sono elementi che esaltano l’opera e non sono affatto un ostacolo o una prevaricazione registica. A dire la verità ora si assiste, da parte di titolatissimi registi che si cimentano con l’opera, a certi arbitrii interpretativi, soprattutto a livello di costruzione scenica e costumi, che nulla hanno a che fare con la ricerca che ha messo in campo Peter Stein.

Quando chiedi cosa sia per lui la bellezza si direbbe colto alla sprovvista: la sua risposta ti ha convinto?

Non ho avuto l’impressione che fosse colto di sorpresa, mi ha particolarmente colpito quando parla della bellezza sul palcoscenico. Sentire un regista che delega alla bravura degli attori – e alla loro capacità di dar l’impressione che quelle parole le abbiano addirittura scritte loro stessi – la riuscita d’uno spettacolo, è sorprendente. Poi è chiaro che ognuno di noi ha una sua idea di bellezza. Ma trovo le sue riflessioni comunque stimolanti.

Stein ammette di aver talvolta accettato collaborazioni in ambito operistico soprattutto per denaro. Pensi che abbia un interesse autentico per il melodramma?

Peter ha sempre avuto un grande amore per la musica e per il teatro musicale. Come egli stesso ricorda ha suonato il violino per anni prima di deporre lo strumento, ha quindi anche una preparazione musicale specifica che gli permette di leggere agevolmente la partitura quando affronta le opere liriche. È un grande conoscitore della musica e il suo incontro con l’opera, avvenuto in età già matura, gli ha permesso di tornare a frequentare questo amore giovanile. Per questo credo che il suo rapporto con la lirica sia ancora più viscerale e sentimentale di quello con la prosa.

Conosco il tuo interesse per la musica e so che hai una figlia violinista: tra le cose che la musica può insegnare a un attore o a un regista, ce n’è una che ritieni abbia segnato il lavoro teatrale di Stein?

È una domanda che andrebbe posta a lui. Io posso parlare della mia esperienza e dire che la musica può insegnare moltissimo a un attore in termini di senso del ritmo, intonazione, capacità d’ascolto, capacità di attingere al proprio patrimonio emotivo. Per tutto questo la musica è una grande scuola per un attore. Anche se poi non è tenuto a cantare o a suonare in scena, il suo senso musicale si riverbera anche nel parlato e un orecchio attento lo nota subito.

Ci sono altre figure con le quali ti piacerebbe affrontare una sfida come questa, magistralmente riuscita con Stein, o dobbiamo ritenerlo un unicum legato a un particolare momento della tua vita?

Non ti nascondo che mi piacerebbe provare ancora a scrivere. Qualche idea c’è, ma sono molto lento nella gestazione. Vorrei tentare qualcosa di completamente diverso, a meno che non si faccia avanti qualcuno. Allora ci potrei ripensare.

Con Peter Stein

All’inizio del libro leggiamo: “quando ho tentato di fare qualcosa in campo artistico – dipingere, scrivere o suonare uno strumento – ho dovuto constatare che ero totalmente sprovvisto di talento, e ammetterlo per me è stato terribile. Ho deciso quindi di non fare arte ma di occuparmi di arte”. E più avanti: “il regista è un po’ come il direttore d’orchestra”. Per seguire la metafora musicale, vede il regista più come un concertatore che non come un compositore, e il suo lavoro più come artigianato che non come attività di creazione?

Nessun direttore d’orchestra, se escludiamo follie sentite di recente, ha mai preteso di essere l’autore del concerto che dirige. Il suo compito è di realizzare la partitura del compositore. Io intendo e interpreto il ruolo del regista in questo senso. E per questo ritengo anche tutto ciò che è artigianato – filologia, tecnica, stoffa, trucco, parrucche e cosi via – di grande importanza e assolutamente necessario.

Da ragazzo ha suonato il violino per anni e giustamente dice che, anche se non si ha talento e non si vuole diventare una star, non si deve “mai abbandonare lo strumento, è una ricchezza molto speciale per l’essere umano”. Non ha più avuto il desiderio di tornare in contatto con questa ricchezza?

Nel mio lavoro in ambito lirico, il fatto di essere stato in grado di leggere la partitura mi ha certamente aiutato molto e sono felice di conoscere la musica. Ma riprendere in mano uno strumento oggi non mi é proprio più possibile.

Lavorando all’Orestea rimase colpito dall’effetto drammatico “da far tremare i muri” ottenuto con il coro. L’utilizzo di questo elemento del teatro classico ha influenzato il suo modo di usare la parola come oggetto musicale?

È proprio la musicalità del parlato a produrre l’effetto dell’azione degli attori, ed è attraverso questo mezzo che essi possono sviluppare il famoso “sottotesto”. Senza di questo non possono trasferire il senso del loro agire. Cechov ad esempio è senz’altro un autore che ha portato questa musicalità sul palcoscenico. Ma al di fuori della tragedia greca non esiste la possibilità di creare effetti corali tanto potenti.

A proposito di Checov lei definisce le sue originali note al testo – indicanti i dettagli sonori ed espressivi – “precise come una partitura”. Qual è la relazione principale tra prosodia e musica?

La musica è senz’altro più precisa e concreta nella descrizione degli effetti che il compositore chiede di realizzare. L’attore ha più grande libertà in questo senso. La creazione d’una “partitura” nel teatro di prosa richiede pazienza, un buon orecchio e molta buona volontà da parte degli attori. Ma tutto considerato alla fine i due mondi – della musica e del teatro – possono trovare molti punti di contatto, fino a volte a coincidere.

Racconta che la nascita del Festival di Salisburgo nel 1920 per mano di Max Reinhardt, Richard Strauss e Hugo von Hofmannsthal, ebbe “l’intento di risollevare le sorti culturali dei popoli di lingua tedesca dopo il disastro della Prima guerra mondiale”. Lei fu chiamato a dirigere la sezione prosa che in origine era la più importante, ma che vide un progressivo calo di pubblico e prestigio. Il viraggio verso la musica s’impose per incrementare gli incassi richiamando un pubblico internazionale “grazie al superamento delle barriere linguistiche”. Nel melodramma dunque la parola ha meno rilevanza? L’opera è musica con gli strumenti del teatro o teatro con gli strumenti della musica?

Sì, nella lirica è la musica a dominare tutto. Se il compositore, come per esempio fu per Verdi, é anche un grande amante del teatro, allora si possono creare a momenti equilibri di parità. D’altronde Verdi chiamava sempre i cantanti “attori”…

Dopo il mancato Anello dei Nibelunghi con Pierre Boulez a Bayreuth nel ’75 – esilarante il racconto dei suoi rapporti con i cantanti – lo realizzò con Georg Solti all’Opera di Parigi. Ma anche Solti cominciò ad ostacolarla, tanto da indurla a promettere che non si sarebbe mai più occupato di lirica. Boulez rientrò nella sua vita quando lei lo propose quale direttore musicale all’Opera di Cardiff, dove affrontò anche Otello e Falstaff di Verdi, Peter Grimes di Britten e Pelléas et Mélisande di Debussy. Boulez accettò a patto che faceste insieme Moses und Aaron di Schönberg. Che ricordo ne ha, ci fu condivisione nel lavoro?

Boulez aveva accettato di fare Pelléas a Cardiff perché era interessato a fare il pezzo con cantanti molto giovani e lì ne avrebbe avuto la possibilità. Sì, abbiamo condiviso ogni elemento scenico e teatrale. Quattro mesi prima lui fece delle prove con i cantanti, in proprie sessioni di lavoro, con me presente, quasi come fossero seminari preparativi. Cosi siamo stati in effetti sempre uniti nel lavoro. Pensi che ad Amsterdam, provando Moses und Aaron, mi lasciò il podio per dirigere lo Sprechgesang con 120 membri del coro, perché diceva di non capire bene le spiegazioni di Schönberg su questo tema. E quando poi abbiamo fatto una ripresa a Salisburgo, io ho messo in atto alcune delle correzioni da lui proposte. Ed è cosi che si deve lavorare: insieme. Peccato che non mi abbia più chiamato.

Racconta che accettò la messa in scena di Simon Boccanegra a Salisburgo con Claudio Abbado soprattutto per finanziarsi durante un mese di pausa: considerava l’opera un interesse secondario?

Non è esatto, ho accettato il Simon Boccanegra perché mi piaceva molto la partitura, nata da una tarda collaborazione tra Boito e Verdi. E avevo anche piacere di collaborare nuovamente con Claudio. Certo essere pagato – e non male – mi aiutava in quel momento. Perché stavo lavorando alla mia messinscena di un Faust integrale, lavoro durante il quale per un intero anno non venni retribuito, dato che l’imprenditore ero io.

Con Abbado fece anche Wozzeck e Parsifal, sempre a Salisburgo. Racconta come quest’ultima vostra collaborazione allungò forse la vita al Maestro già malato, ma si rammarica del fatto che i rapporti si guastarono a seguito di sue dichiarazioni antiwagneriane alla stampa, in particolare su come detestasse Parsifal. Ne parlaste mai con Abbado?

Non abbiamo mai parlato di questo, faceva troppo male e fu spiacevole. E nella ripresa del Simon Boccanegra a Firenze lui mi evitava, e fece anche cambiamenti e modifiche del mio lavoro senza discuterne con me. Una delle molte vicende tristi che possono accadere in una carriera.

Trent’anni fa rifiutò un invito di Riccardo Muti per fare Macbeth alla Scala, accettando solo alla terza richiesta che il Maestro le rivolse per Salisburgo, anche grazie all’insistenza di sua moglie Maddalena Crippa. Ha avuto in seguito altre chiamate da Muti?

No, ed è un vero peccato! Ed anche molto triste, perché la collaborazione con lui è stata una delle migliori della mia esperienza lirica. In effetti erano previsti altri progetti, che però non si realizzarono.

Avere una compagna italiana ed attrice ha avuto qualche influenza sulla sua visione del “bel canto”?

Non posso certo escluderlo, anche perché la mia carriera di regista d’opera ha più o meno coinciso con l’inizio della nostra relazione.

Quando Fogacci le chiede se esistono altre opere che oggi le piacerebbe affrontare, risponde La piccola volpe astuta di Janáček e Sogno di una notte di mezza estate di Britten: c’è qualche progetto in vista?

Sa, i registi sono gli ultimi ad essere chiamati, non hanno molta voce in capitolo. Eppure i titoli prevedono specialmente la presenza di cantanti giovani, ai quali potrei trasmettere delle tecniche teatrali. In realtà avevo fatto alcune proposte all’Accademia della Scala, con cui ho realizzato un Flauto magico. Ed anche a Benevento, ma senza avere reazioni o ottenere risposte.

Nel libro fa un quadro sul presente della mise-en-scène: “oggi la tendenza è di creare eventi stupefacenti che possano avere un’eco mediatica … pisciare su un altare o prendere un caffè tutti nudi, fare video proiezioni. La ricerca continua del nuovo paradossalmente sta producendo convenzionalità (…) Non mi posso adattare a questo (…) infatti oramai io sono fuori dal mercato”. Il desiderio che poi esprime di non fare più nulla, nasce anche da un’estetica dominante nella quale non si riconosce? Non sarebbe il momento di tornare a riaffermare valori smarriti?

Come dicevo, la scelta di un regista dipende delle istituzioni che lo invitano. E inviti non ne ho, certamente anche perché, con le mie convinzioni, non appartengo più al teatro di oggi. Nessuno s’interessa al mio teatro definito noioso, reazionario e démodé. E io ne sono ben contento.

Un’altra prospettiva, ricco di cronache e riflessioni, dà la sensazione di navigare nell’ipertesto della sua vita artistica: pensa che rappresenti bene Peter Stein? L’avrebbe mai scritto da solo?

No, non l’avrei mai scritto da solo, anche perché non mi sento cosi interessante come apparentemente mi ritiene Gianluigi. Per parte mia, ho già dimenticato tutto ciò che c’è scritto nel libro. E inoltre non so cosi bene chi sono. Lei lo sa?

L’incontro si chiude con questo enigmatico interrogativo, che lascia un dubbio assai teatrale: Stein chiede se sappiamo chi sia lui, o se sappiamo chi siamo noi?

(Per saperne di più su Francesco Rampichini)